작성 : 2018년 12월 05일

www.talktalkhani.net/20181205-4576/

한의사 국가시험이 다가오고 있습니다. 매 해 큰 변수로 작용하는 과목은, 적은 문항 갯수에도 불구하고 당락을 좌우할 수 있는 ‘보건의약관계법규’입니다. 6년 정규 교육과정 중 보건의약관계법규가 차지하는 비중이 매우 적을 뿐더러, 수업 학기와 병원 실습 기간이 겹치기라도 하면 수업조차 제대로 소화하기가 매우 힘들어지기 때문입니다. 시험 전에 반드시 짚고 넘어가야 할 몇 가지를 소개해 드리려 합니다. 첫 번째로, 의료기관 개설 시의 신고와 허가를 살펴보려 합니다. 개설 신고? 개설 허가? 간단해 보여도 헷갈릴 수 있는 부분입니다. 판례로 명확히 이해하고 넘어가시죠.

정신과의원을 개설하고자 하는 의사 A가 법령 상 정해진 자격 요건을 갖추어 정신과의원 개설신고를 하였으나, 행정청(구청장)이 정신과의원 개설이 공동의 이익에 반하고, 건축물의 안전·기능·환경 및 공공복리 증진을 저해하며, 공공복리에 부적합한 재산권의 행사라는 등의 사유를 들어 반려 처분을 한 사안입니다. 원고(의사) A는 해당 반려 처분에 불복하여 개설신고를 수리하지 않고 반려한, 해당 행정 처분을 취소해달라는 뜻에서 개설신고 불수리 처분 취소 소송을 제기하였습니다.

정신건강증진법(정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률) 제19조 제1항은, 정신의료기관의 개설은 의료법을 따르며, 시설·장비의 기준과 의료인 등 종사자의 수·자격에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 따로 정하게 하였습니다.

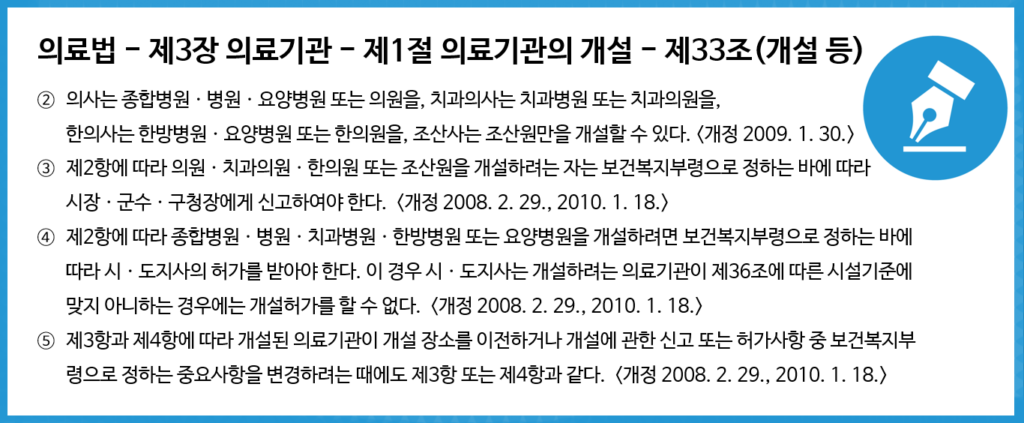

본 사건에서 문제가 된 부분은 바로 ‘개설’과 관련된 부분이었습니다. 의료법은 의료기관의 개설 주체가 의원·치과의원·한의원 또는 조산원을 개설하려고 하는 경우에는 시장·군수·구청장에게 신고하도록 규정하고 있지만(제33조 제3항), 종합병원·병원·치과병원·한방병원 또는 요양병원을 개설하려고 하는 경우에는 시·도지사의 허가를 받도록 규정하고 있다(제33조 제4항).

1차 의료기관은 행정청에 ‘신고하도록’, 2-3차 의료 기관은 행정청에 ‘허가 받도록’ 규정한 조문입니다. 1차 의료기관과 2-3차 의료 기관의 차이는 사실상 ‘규모’에 있다고 볼 수 있습니다. 2차 의료기관부터는 기준 이상의 병상을 확보해야 하고, 진료 과목도 하한선이 정해져 있습니다. 규모가 작은 의료 기관은 “저 개설할게요~” 하고 행정청에 통보만 하면 되고, 규모가 큰 의료 기관은 “저 개설해도 될까요?” 하고 허가를 받아야 한다는 조문입니다. 절차에 차이가 생기는 이유는 뭘까요? 법원에서는 이유를 다음과 같이 설명하고 있습니다.

의료기관 개설 신고? 개설 허가? 그 차이는

의료법이 의료기관의 종류에 따라 허가제와 신고제를 구분하여 규정하고 있는 취지는, 신고 대상인 의원급 의료기관 개설의 경우 행정청이 법령에서 정하고 있는 요건 이외의 사유를 들어 그 신고 수리를 반려하는 것을 원칙적으로 배제함으로써 개설 주체가 신속하게 해당 의료기관을 개설할 수 있도록 하기 위함이다. 즉, 규모가 작은 의료 기관까지 행정청이 간섭하는 것은 효율적이지도 않고, 꼭 필요한 절차도 아니라는 뜻입니다.

정신과의원은 1차 의료기관이므로 개설 신고를 하면 별다른 이유 없이 신고를 반려할 수 없는 것이 원칙인데, 위 사건에서 행정청은 공공복리 등 법령에서 정하지 않은 이유를 들어 신고를 수리하지 않고 반려하였으므로, 해당 반려 처분은 위법하다는 것이 대법원의 판단입니다.

피고 구청장은 또다른 논리를 전개합니다. 똑같은 ‘의료기관’인데, 왜 1차 의료기관과 2-3차 의료기관을 따로 구분지어야 하냐는 의문입니다. 헌법에도 같은 것은 같게 취급하라는 평등의 원칙이 제시되어 있습니다. 애초에 법령이 잘못된 것이므로, 본인은 잘못 없다는 주장입니다.

헌법 상 ‘평등’ – 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게

대법원의 판단은 달랐습니다. 대법원은 「헌법 상 평등 원칙은 본질적으로 같은 것을 자의적으로 다르게 취급함을 금지하는 것으로서, 일체의 차별적 대우를 부정하는 절대적 평등을 뜻하는 것이 아니라 입법을 하고 법을 적용할 때에 합리적인 근거가 없는 차별을 하여서는 아니 된다는 상대적 평등을 뜻하므로, 합리적 근거가 있는 차별 또는 불평등은 평등의 원칙에 반하지 아니한다(대법원 2007. 10. 29. 선고 2005두14417 전원합의체 판결 등)」고 판시하였습니다.

헌법 상 ‘평등’이란, ‘같은 것을 같게’ 취급하는 원칙을 말합니다. 즉, ‘다른 것은 다르게’ 취급하는 것이 실질적인 평등에 부합한다는 뜻이기도 합니다. ‘같은 것을 같게’ 취급하는 것이 절대적 평등이고, ‘다른 것을 다르게’ 취급하는 것이 상대적 평등입니다. 우리나라 헌법에서는 절대적·상대적 평등을 모두 인정하며 평등을 실현하기 위한 합리적 차별 역시 긍정하고 있습니다. 사회적 취약 계층에 정부 지원이 이루어지는 것도 이와 같은 맥락에서 이해할 수 있는 부분입니다.

조문으로만 법을 알고 문제를 풀어보는 것보다 판례를 숙지해두는 것이 좋습니다. 실제 사례를 통해 보다 쉽게 조문을 암기할 수 있을 뿐만 아니라, 입법 취지 내지는 개정 취지, 입법 배경 등까지 간편하게 이해할 수 있기 때문입니다.

위 글은 법학 전공자가 제공하는 전문 지식이 아닙니다.

전문적인 법률 지식은 변호사에게 의뢰하시기 바랍니다.